Dernières nouvelles

Nouvelle publication en ligne : Dégradations climatiques en Chine antique |

5 octobre 2024 |

It is well known that ancient Chinese written records are an invaluable source of historical information on astronomy, technology, economy, and climate, dating back in some cases to the second millennium BCE. Numerous studies have established that the climatic consequences of the ejection of volcanic aerosols into the atmosphere can have a major impact on the climate worldwide. Here, the Chinese evidence of such a severe climatic anomaly during the decade of the 530s is first reviewed. These indicate more than one massive volcanic eruption during this decade, although which volcano was responsible has not yet been conclusively established. Even more severe than 1815, the “year without a summer,” due to the eruption of Tambora, in 536–537 summer frosts and snowfall occurred in China causing multiyear drought, crop failures, and catastrophic famine. Study of pre-imperial Chinese texts gives reason to believe that in mid-second millennium BCE a massive loading of the atmosphere with volcanic aerosols from the eruption of Thera (Santorini) may have been the cause of dramatic climatic downturn in the sixteenth century BCE. Dating of the events based on verifiable records of astronomical phenomena suggests that the long-remembered ancient calamity could have been caused by the eruption of Thera in the eastern Mediterranean(*). This benchmark date can be helpful in establishing a secure chronology of eastern Mediterranean kingdoms in the period. David W. Pankenier, Les dégradations climatiques en Chine causées par des éruptions volcaniques en 535-40 EC, ainsi que par celle de Théra (Santorin) comme événement inaugural de la dynastie Shang (1562 AEC), traduit de l’anglais (américain) par Stéphane Normand. Mots-clés : chronologie / anomalies climatiques / début de l'histoire chinoise / Théra / éruptions volcaniques / années sans été. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. (*)

|

|

In memoriam Gérard Deuquet |

30 septembre 2024 |

|

Le 25 juillet 2024, Gérard Deuquet nous a quittés. Il avait 87 ans. Mars 1973 : parution du n° 1 de Kadath. Pour la première fois, la couverture de la revue apparaît dans les rayons des librairies. Comme les autres éléments graphiques – dont le si caractéristique lettrage des titres – cette couverture est l’œuvre de Gérard, alors tout jeune peintre belge attiré par le réalisme fantastique en archéologie. Ainsi qu’il s’en expliquait en 2013, « lorsqu’en 1972, j’ai rencontré Ivan Verheyden à l’occasion d’une de mes expositions, j’ai été aussitôt emballé par le projet de création d’une revue entièrement consacrée aux civilisations disparues. » [in Gérard Deuquet en cinq questions.] Au fil des 40 années d’existence de la revue sous sa forme papier, chaque numéro sera ainsi illustré d’un dessin original de Gérard, en rapport avec le thème principal traité dans le numéro. Il interviendra en outre ponctuellement pour illustrer en bande dessinée et à sa manière ce passage du Livre d’Hénoch, dans lequel les anges apprirent aux humains « l’art de peindre le tour des yeux à l’antimoine, et d’embellir les paupières(*) ».

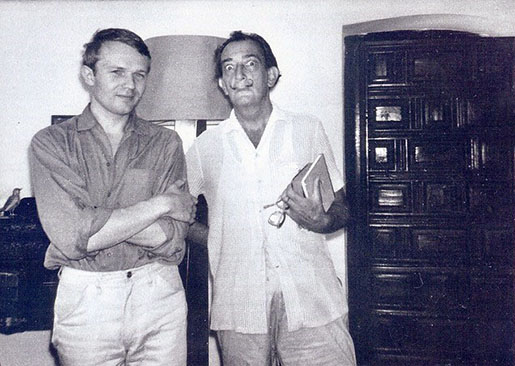

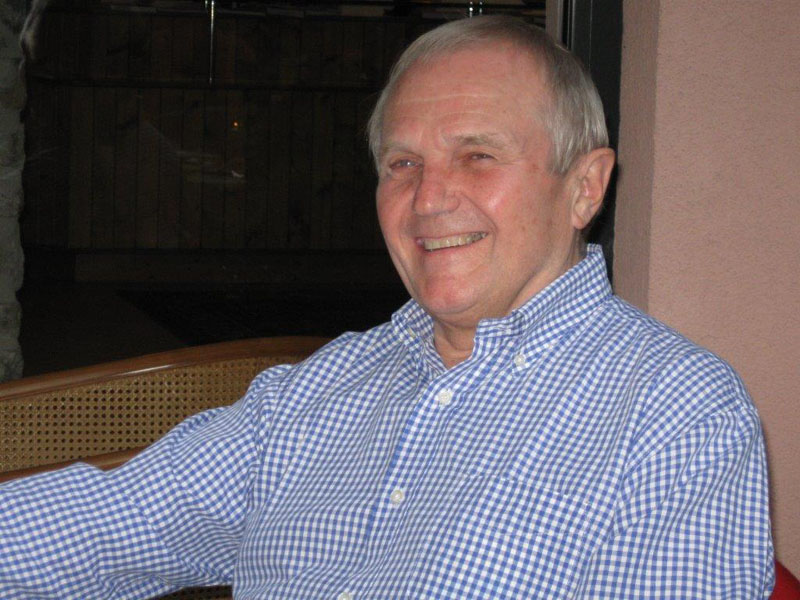

Gérard et Salvatore Dali, dans les années ’70...... et dans son atelier, 50 ans plus tard.Il est vrai que Gérard n’en était pas à son coup d’essai en matière de BD, car son début de carrière avait été marqué par diverses collaborations, assistant notamment de Peyo, le créateur des Schtroumpfs et, sous le pseudonyme de Géday, auteur d’une série de mini-récits dont “La Vache de Quattres”(**). Tout en poursuivant sa double carrière d’artiste peintre et d’enseignant à l'Académie des Beaux-Arts de Charleroi (Belgique), Gérard Deuquet a donc été un compagnon, et de la première heure, et de toutes celles qui ont suivi. Il a été présent dans toute l’histoire de Kadath, y compris dans sa période la plus récente, celle du numérique. Car là aussi, Gérard s’est régulièrement investi, avec notamment et dernière en date, « Chemins de traverse », création originale pour le cinquantième anniversaire de notre revue. C’est un compagnon de route que nous avons perdu, et aussi un ami toujours présent. Toutes nos pensées vont à sa famille, et en particulier à son épouse Jeanine L’équipe de Kadath (*) “La chute des anges et l’enlèvement d’Hénoch”, Kadath, 3, 1973, p. 10-14.

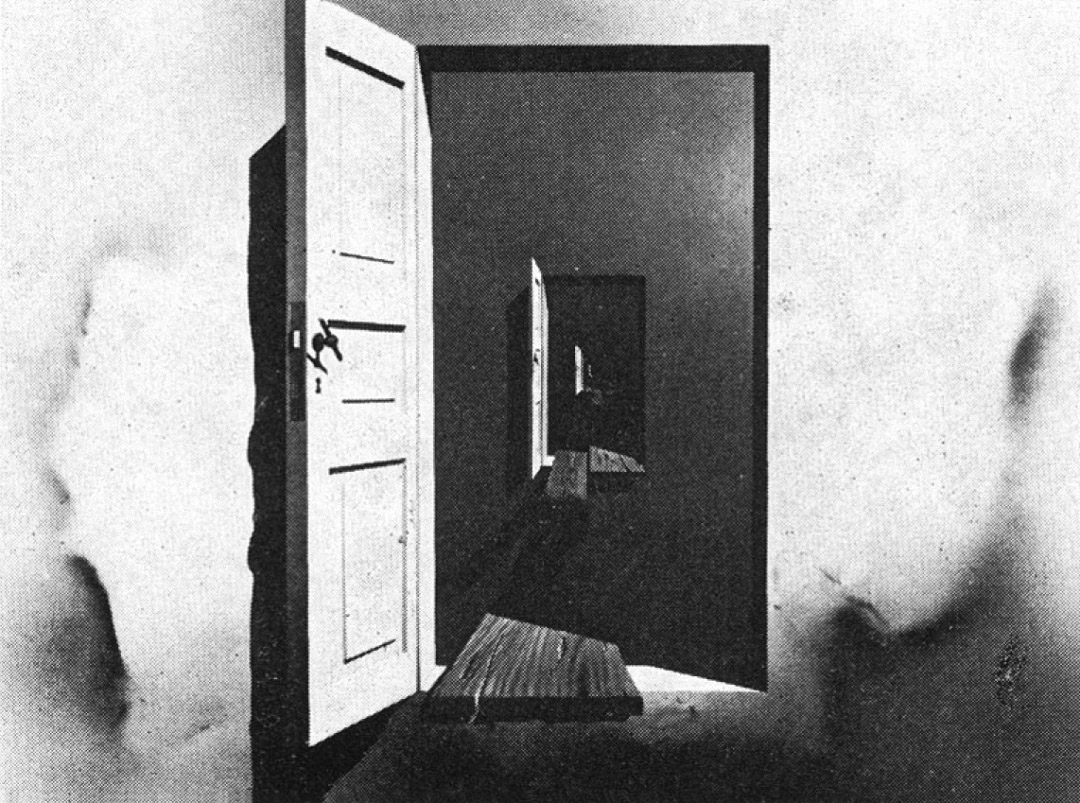

Gérard Deuquet, « Les générations », 1972, huile sur toile reproduite (en noir et blanc) dans le n° 1 de Kadath, mars-avril 1973. |

|

Nouvelle publication en ligne : Le Déluge de Manu |

19 août 2024 |

Although not universal, the theme of the Flood is commonly addressed in mythologies. It is therefore not surprising that the story of the flood is also present in Indian mythology. The story of the Primordial Man Manu and the fish Matsya is read therein, the best known version of which is an episode of the Mahābhārata. After discovering the different versions of the story, the article attempts to answer a series of questions: what is the meaning of this myth? Is it a local creation? or is it borrowed, and if so, to whom? In conclusion of an analysis of the different elements of the myth and its relations with other diluvian narratives, the author proposes a synthetic pattern in three points, tracing the ins and outs of the Indian vision of the Flood. Jacques Gossart, Le Déluge de Manu : Le mythe du Déluge dans l’Inde antique, et ses rapports avec d’autres mythes diluviens. Mots-clés : Déluge / Inde / Manu / Matsya / mythologie / poisson / Bhāgavatapurāṇa / Mahābhārata / Mānavadharmaśāstra / Matsya-purāṇa / Śatapathabrāhmaṇa. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Le Groupe Druidique des Gaules |

10 juin 2024 |

Jean Lionel Manquat, directeur de “Messages”, nous a fait parvenir le dernier numéro de cette revue trimestrielle éditée par le Groupe Druidique des Gaules, association sans but lucratif (loi 1901) fondée en 1987. Un contenu particulièrement riche pour un numéro exceptionnel puisqu’il porte le n° 150. Au sommaire, entre autres sujets :

Outre la revue Messages, l’association propose à la vente une série d’ouvrages passionnants, parmi lesquels :

Pour tout renseignement, on peut contacter Jean Lionel Manquat à l’adresse : Jeanlionel13@gmail.com |

|

Nouvelle publication en ligne : Neandertal et le symbole |

4 juin 2024 |

Myriam Philibert, Neandertal et le symbole. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Les sons de l’histoire |

9 avril 2024 |

Mots-clés : archéologie acoustique / pouvoir des sons sur le corps et le psychisme / dimension sociale du monde sonore / sons et préhistoire. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Le centenaire de Glozel |

29 mars 2024 |

Dans nos actualités du 24 février dernier, nous vous annoncions la tenue d’une série de manifestations, organisées pour le centième anniversaire de la découverte, le 1er mars 1924, des premiers objets de la collection de Glozel. Nous avions joint le programme des festivités pour l’année 2024 ; un programme alors provisoire, et dont vous trouverez la version définitive en cliquant ici.

Pour l’occasion, Jean-Claude Fradin – le fils d’Émile – vient de publier une très belle brochure qui condense ces cent années de découvertes, de controverses, d’interrogations et autres événements à rebondissements, dignes souvent d’une série policière. Les nombreuses illustrations – photos anciennes et récentes, reproductions de cartes postales et bien sûr d’objets exposés dans le musée – viennent compléter un texte enlevé, ponctué de témoignages d’acteurs de la grande époque, tels les archéologues Salomon Reinach et Charles Depéret, l’épouse d’Émile Fradin Marie-Thérèse Côte, et bien sûr Émile Fradin. Les dernières pages reprennent l’historique de l’affaire de Glozel en bande dessinée, BD qui avait paru dans le Journal Tintin et dont j’avais eu le plaisir réaliser le scénario. J Jean-Claude Fradin, Raconte-moi Glozel, Éditions du Musée de Glozel, 2024. – 63 pages richement illustrées. 12 euros, hors frais d’envoi. En vente au Musée ou par envoi postal. Pour toute commande ou tout autre sujet, rendez-vous sur la page Contact du site web du musée de Glozel.

La famille Fradin en 1928. De gauche à droite : Claude le grand-père, Émilie la grand-mère, Marcelle et Yvonne, sœurs d’Émile, Émile, Françoise la mère et Antoine le père.

|

|

Le centenaire de Glozel |

24 février 2024 |

Ainsi que le savent nos plus anciens lecteurs, nous avons suivi de près ce que l’on a appelé « l’affaire de Glozel1 » dès le lancement de Kadath ; et plus précisément depuis la parution, en mars 1974, d’un numéro « Spécial Glozel » (Kadath n° 7, disponible sur demande). Au fil des années, nous sommes revenus régulièrement sur ce sujet aussi passionnant que controversé, informant nos lecteurs de l’évolution de la recherche, aussi bien sur le terrain qu’en laboratoire – nos plus récentes publications sont disponibles en téléchargement en cliquant ici. C’est donc avec grand plaisir que nous pouvons aujourd’hui annoncer la tenue d’une série de manifestations, organisées pour le centième anniversaire de la mise au jour, le 1er mars 1924, des premiers objets par Émile Fradin, alors jeune laboureur de son état et héros principal de la saga glozélienne. Voici un premier aperçu des festivités prévues en cette année du centenaire. Il s’agit encore d’un calendrier provisoire, qui devra être affiné dans les prochaines semaines. Bien entendu, nous vous tiendrons informés. 1er mars : journée de lancement

• Ouverture du musée et inauguration à 15h avec la famille Fradin, le président de Vichy Communauté et le maire de Ferrières-sur-Sichon2. Mai 2024 Bus des Mémoires de la compagnie Procédé Zèbre dans le cadre du festival Water is memory, de Fabrice Dubusset : bus spectacle, voyage de Vichy à Glozel en après-midi (2h30 de trajet) les 8 et 9 mai. Juin 2024 (ou septembre) Visites du musée pour les écoles primaires et collèges de l’agglomération : accueil au musée à partir du lundi 10 juin. Week-end des 6 et 7 juillet Animations à Ferrières-sur-Sichon et à Glozel : visite du musée, visite théâtralisée, photo-booth, exposition devant le musée de voitures anciennes des années 1920, projection de films, jeux immersifs sur le thème de Glozel, buvette, repas jambon à la broche puis soirée dansante le samedi à Ferrières. Troisième week-end de septembre Journées européennes du patrimoine : « Glozel objet du patrimoine ». Décembre Colloque sur « la place de Glozel dans l’histoire de l’archéologie française et la controverse de Glozel dans le contexte des années 20 », au Pôle Universitaire Lardy à Vichy. Visite du musée. 1 Le site de Glozel est situé en France, à une vingtaine de kilomètres de Vichy. 2 La commune dont dépend le hameau de Glozel.

Le musée de Glozel (en 1988), installé dans une pièce de la ferme d’Émile Fradin, ici coiffé de sa casquette. (Photo Jacques Gossart) |

|

Nouvelle publication en ligne : Voyage de l’Arabie heureuse |

23 février 2024 |

Mots-clés : Paradis originel / reine de Saba / art rupestre / Dilmun / Hégra. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Le réveil de deux amoureux mythiques |

1er décembre 2023 |

Mots-clés : Arménie / Astghik / aube / soleil / Vahagn / Vardavar / vénération des plantes, de l’eau et de la fertilité / Vénus. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : L’inclinaison des pyramides égyptiennes |

9 octobre 2023 |

Mots-clés : pyramides / Égypte antique / inclinaison des côtés / orientations stellaire et solaire / cultes d’Osiris et d’Horus. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : La dalle de Saint-Bélec, une curiosité cartographique ? |

31 août 2023 |

Mots-clés : Dalle / stèle / carte / territoire / image du monde. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Les « drakospita » en Grèce |

8 juin 2023 |

Mots-clés : Maison des dragons / architecture de pierres sèches / architecture cyclopéenne / mythologie mycénienne. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Permanence des mythes et des figurations |

12 mai 2023 |

Mots-clés : inconscient collectif, temps, mystère de la permanence, processus de symbolisation-représentation, besoin de compréhension et de mise en sens. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Les Celtes et le temps |

17 avril 2023 |

Mots-clés : temps, calendrier, fêtes celtes irlandaises, saisons, jour/nuit. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Cinquante ans après |

21 mars 2023 |

|

Bruxelles, mars 1973, début de soirée. Les colis ont été livrés dans l’après-midi par un collaborateur de Monsieur Cloet, imprimeur de son état. Ce soir, les paquets trônent au milieu du salon et, dans un instant, nous allons découvrir le premier numéro de Kadath. « Nous », c’est-à-dire les fondateurs : Jean-Claude Berck(†), Robert Dehon(†), Gérard Deuquet, Jacques Dieu, Guy Druart, Patrick Ferryn, Jacques Gossart, Ivan Verheyden(†) (le rédac’-chef), Jacques Victoor(†). Au fil des ans, l’équipe s’étoffera de nouvelles têtes, pour quelques années ou davantage. Citons ainsi (par ordre alphabétique) Jean-Marc Bélot, Jacques Bury, Michel Dethier, Danielle Fitzenz, Marcelle Gerday(†), Régine Gossart, Jacques Keyaerts, Jean-Claude Mahieu, Jacques Scornaux, Elisabeth Studd Deline, Nicole Torchet, Eugène Zimmer(†), sans oublier notre actuelle présidente Josiane Misson, notre webmaster Jean Leroy et Stéphane Normand notre traducteur. Enfin, à ces membres de l’équipe, il faut encore ajouter un grand nombre d’auteurs, réguliers ou occasionnels, et pour la plupart membres de notre comité d’honneur (cliquez ici). Retour en mars 1973 avec, au sommaire de ce numéro 1, et outre l’éditorial du professeur Marcel Homet[1], cinq articles : La mécanique d’Anticythère (qui n’est pas encore le grand classique qu’elle deviendra), un cahier Inca avec la fourberie de Cajamarca et le trimillénaire de Cuzco, un mégalithe dénommé « la table des sorcières » et enfin, le continent de Mu, grand classique celui-là. À vrai dire, et bien que nous songions déjà au numéro 2, nous n’avons qu’une très vague idée de ce que l’avenir nous réserve. En tout cas, si notre petite équipe a certes l’enthousiasme de la jeunesse, aucun d’entre nous n’imagine un seul instant qu’en mars 2023, Kadath sera toujours là. [1] (1897-1982). Archéologue et anthropologue, ami d’Henri Breuil, Marcel Homet fut un peu le « parrain » de Kadath, l’un des tout premiers à soutenir notre action.

1983, envoi du n° 53 à nos abonnés. Mettre sous enveloppe, adresser, timbrer et, au bout de la nuit ou presque, livrer à la poste : toutes les bonnes volontés sont réquisitionnées. De gauche à droite : Josiane Misson, Jean-Claude Berck, Ivan Verheyden, Camille et Jean-Claude Mahieu. Bien sûr, en un demi-siècle et quelque 680 articles, il y a eu évolution. Dans le rythme de parution qui s’est ralenti en proportion inverse de la longueur des textes. Dans le média, de la revue papier au site internet en passant par les livres. Dans le contenu aussi. Dans les années ’70, nous nous voulions les défenseurs d’une discipline résolument marginale et contestataire dite « primhistorique », plus ou moins (et plutôt moins que plus d’ailleurs) dans l’esprit du Matin des magiciens de Pauwels et Bergier. À l’époque, nous défendions un « réalisme fantastique en archéologie » qui sentait peut-être un peu le soufre mais, par là même, venait réveiller certains odorats paresseux. Mais le temps a heureusement fait sa besogne, qui est de calmer les passions et d’ouvrir les esprits – enfin, la plupart d’entre eux – et, pour ne prendre qu’un exemple, il n’est plus besoin aujourd’hui de monter aux créneaux pour défendre l’archéoastronomie, discipline longtemps rangée dans les infâmes catégories « archéomanie » et « pseudo-science ». C’est donc avec sérénité – et une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés – que nous avons pu redéfinir notre objectif, tel que repris dans la page « Accueil » de notre site www.kadath.be : « l’étude de l’origine des civilisations, un domaine où la mystification et la désinformation côtoient les recherches les plus sérieuses ». J

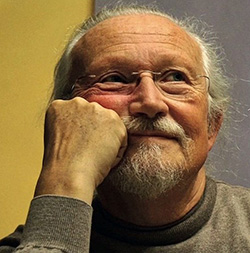

Ce tableau de Gérard Deuquet a été spécialement réalisé pour le cinquantenaire. |

|

In memoriam Marcelle Gerday |

20 mars 2023 |

L’équipe de Kadath |

|

Nouvelle publication en ligne : La (possible) carte de la grotte de Tito Bustillo |

16 mars 2023 |

Mots-clés : art paléolithique, carte topographique, Magdalénien, peinture rupestre, Tito Bustillo. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Une triste disparition |

17 février 2023 |

Ce début d’année voit la disparition d’un acteur emblématique de l’édition égyptologique : la revue KMT [1], A Modern Journal of Ancient Egypt. La parution de ce périodique quadrimestriel fondé en 1990 s’est arrêtée avec le numéro d’hiver 2022-23 (volume 33, numéro 4), ce qui correspond au 132e numéro. En cause, et ainsi que l’explique son fondateur Dennis C. Forbes : « l’inflation des coûts d’impression et l’augmentation constante des frais de port aux États-Unis ». Il est néanmoins encore possible d’acheter d’anciens numéros sur le site de KMT : www.kmtjournal.com J [1] « KMT », en référence au nom du pays des pharaons en égyptien ancien : kmt, « la terre noire ». |

|

Les momies ne sont plus ce qu’elles étaient |

13 février 2023 |

Chambardement dans le monde de l’égyptologie : le but de la momification – un sujet dont on pensait avoir fait le tour depuis belle lurette – a récemment été réévalué d’un œil neuf, c’est le moins qu’on puisse dire. Pourquoi donc des momies ? L’explication classique est que les divers éléments incorruptibles constituant l’être animé se dispersent après la mort. Et pour garantir une nouvelle vie à l’individu, il est nécessaire de réunir à nouveau ces éléments, en les réintroduisant dans le corps ; d’où la nécessité de préserver la conservation de ce dernier. Ce scénario, tellement universel et rabâché qu’il ne se discute même plus, a cependant été récemment remis en cause par Campbell Price, conservateur de la section Égypte et Soudan du musée de Manchester[1]. Selon cet égyptologue, cette pratique funéraire servait, non pas à préserver le corps des défunts, mais comme un moyen de le rendre divin. Et comme preuve de ce qu’il avance, Price cite le recours au natron dans le processus de momification, à l’instar du sel utilisé pour la conservation des aliments. Mais si les embaumeurs ont choisi le natron plutôt que le sel courant, c’est, ajoute Campbell Price, parce que « le natron était utilisé dans les rituels du temple [et appliqué sur] les statues des dieux [...] Il servait pour la purification. » Il s’agissait donc de transformer le corps en une statue divine, ce qui explique l’ablation des viscères. L’affaire est à suivre car, même si l’hypothèse n’est pas acceptée sans réticences, elle ouvre d’intéressantes nouvelles perspectives sur la spiritualité à l’époque pharaonique. J - Post-scriptum -Dernière évolution en date du jargon égyptologique : on ne dit plus « momie », mais « personne momifiée » ou « restes momifiés ». C’est en tout cas la tendance actuelle qui nous vient de Grande-Bretagne. Encore marginale mais qui pourrait s’amplifier, cette recommandation a pour but de témoigner un plus grand respect à ce qui fut un être vivant. Pourquoi pas ? Mais peut-être faudrait-il aussi étendre cette notion de respect aux divers traitements infligés à ces restes, qu’il s’agisse de leur exposition ou de leur exploitation commerciale. Et là, il y a du boulot ! JG [1] Déclaration faite dans le cadre de l’ouverture de l’exposition Golden Mummies of Egypt au Manchester Museum. [Newsletter Osirisnet Décembre - December 2022] |

|

Nouvelle publication en ligne : Les félins, la fonction apotropaïque et le « V » sacré |

6 février 2023 |

Mots-clés : apotropaïque, déesse, félin, féminité, magie, organes génitaux. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Au fil du Nil, Quelques nouvelles d’Égypte |

22 décembre 2022 |

Mots-clés : pyramide, Kheops, Khoufou, Big Void, Seth, oryctérope. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Un calendrier pas comme les autres |

15 décembre 2022 |

Pour télécharger ce calendrier, cliquez ici cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Aryens et Harappéens : frères jumeaux ou frères ennemis ? |

9 novembre 2022 |

Mots-clés : Aryen, ashvamedha, Aurobindo, cheval, dravidien, Harappa, Hindutva, Hyperborée, Indo-Européen, Mohenjo-daro, Sarasvati, Tilak, Thulé, Veda. (*) La civilisation de l’Indus et le mythe aryen, 2019-2020.Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Cernunnos et les divinités gauloises |

2 septembre 2022 |

Mots-clés : Cernunnos, Mater, Taranis, Belenos, Leucetios, langue gauloise. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : L’étymologie du toponyme Glozel |

3 août 2022 |

18 pages, 9 illustrations. Mots-clés : Glozel, Morlet, Fradin, Champ des Morts, thermoluminescence, écriture.Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : L’omphalos du monde, Göbekli Tepe |

18 juin 2022 |

Mots-clés : néolithique précéramique, enceinte mégalithique, piliers en T, bestiaire emblématique, Mère montagne. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Sacrifices et sacrifice humain dans les civilisations anciennes |

14 mai 2022 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Les débuts de l’astronomie indienne |

21 mars 2022 |

(*) Les archives babyloniennes et assyriennes font remonter les observations astronomiques mésopotamiennes jusqu’au IIIe millénaire avant l’ère commune. Alors que la plus ancienne tablette astronomique, la « tablette de Vénus », date du XVIIe siècle AEC, les principales sources écrites sont l’ensemble Enuma Anu Enlil (deuxième millénaire AEC) et la tablette Mul.Apin (1100 AEC).Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

In memoriam |

25 février 2022 |

Jean Hervé Daude nous a quittés C’est dans un remarquable cadre bucolique de Laval de la province du Québec, que notre plus estimé ami d’outre Atlantique nous a quittés. Tout cela, sur la pointe des pieds, sans faire de bruit, et paraît-il ?) sans souffrances finales. C’est par un hasard extraordinaire que, par une erreur de correspondance des postes canadiennes, nous avions fait connaissance il y a quatorze ans déjà. Peu intéressé à cette époque par l’île de Pâques, il en est devenu au fil du temps le plus grand spécialiste dans son pays. Caribou, pour les intimes, était un personnage extrêmement attachant, toujours plein d’humour, très amoureux de la flore de sa région, puisqu’il avait trouvé le moyen de faire repousser le toromiro [petit arbre typique de l'île de Pâques] dans le jardin botanique de Montréal. Il avait d’ailleurs été médaillé pour toutes ses activités dans cette discipline. Sa tête et son esprit bouillonnaient toujours d’idées nouvelles, qu’il ne cessait jamais de concrétiser d’une façon ou d’une autre. Sa dizaine de livres, ses nombreuses peintures et ses multiples conférences en sont des preuves évidentes. Il avait cet immense plaisir de vous entretenir pendant de longs moments, avec une verve peu commune, de ses nouvelles trouvailles et réalisations. Sociologue de formation, reconverti en entrepreneur, il proposait à ses futurs clients de jolies marquises fleuries et colorées, à placer sur les devantures de leurs établissements, en guise de protection solaire… bien évidemment. Il adorait la vie et lorsqu’il me téléphonait, il y avait perpétuellement des aboiements ou des chants continus et stridents de ses perruches qui accompagnaient ses propos. Il aimait aussi se réfugier dans sa maison de campagne au milieu des bois, tout près du beau lac Gaumont. Caribou, tu nous as quittés beaucoup trop tôt, et nous sommes littéralement envahis par un vide et une immense tristesse, qui mettront énormément de temps à disparaître. Sache, très cher et estimé ami, que tu seras toujours dans nos pensées et au plus profond de nos cœurs. Toi qui as entrepris le long voyage vers la terre d’Hiva, nous te souhaitons tous un repos éternel auprès de Tangaroa. Nous présentons, à ta compagne Monique et à tes trois enfants, nos plus sincères condoléances. Ton parrain livresque, comme tu le disais si bien, |

|

Nouvelle publication en ligne : Alphabet celte des arbres… et Stonehenge |

3 janvier 2022 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Selon l’ancien calendrier arménien, nous sommes en l’an 4513 |

2 décembre 2021 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Le pays de Pount enfin localisé ? |

8 novembre 2021 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Île de Pâques : des crânes qui en disent long sur son passé |

27 septembre 2021 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Karahunj, un bouquet de pierres sous le ciel |

17 mai 2021 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Tradition celte : le druidisme |

12 avril 2021 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Les vichaps, l’énigme des mégalithes-dragons d’Arménie |

23 mars 2021 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Glozel, la troisième vague |

1er février 2021 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Déesses mères préhistoriques et matriarcat |

8 janvier 2021 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Le mystère des déformations crâniennes |

2 décembre 2020 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : La déesse monstrueuse |

22 octobre 2020 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Consultez également ‘Archives’ pour prendre connaissance des infos plus anciennes |

|

Le fait est bien connu que les anciennes archives écrites chinoises constituent une source inestimable de renseignements historiques concernant l'astronomie, la technologie, l'économie et le climat. Certaines d'entre elles remontent au deuxième millénaire avant notre ère. De nombreuses études ont établi que les conséquences de l'éjection dans l'atmosphère d'aérosols volcaniques est susceptible d'avoir un impact majeur sur le climat de toute la planète. Les éléments de preuve, d'origine chinoise, d'une anomalie climatique de ce type dans les années 530 sont d'abord examinés dans cet article. Ces éléments indiquent plus d'une éruption volcanique massive au cours de cette décennie, bien qu'on ne sache pas encore de façon sûre quel volcan en a été le lieu. De manière plus sévère encore qu'en 1815, «

Le fait est bien connu que les anciennes archives écrites chinoises constituent une source inestimable de renseignements historiques concernant l'astronomie, la technologie, l'économie et le climat. Certaines d'entre elles remontent au deuxième millénaire avant notre ère. De nombreuses études ont établi que les conséquences de l'éjection dans l'atmosphère d'aérosols volcaniques est susceptible d'avoir un impact majeur sur le climat de toute la planète. Les éléments de preuve, d'origine chinoise, d'une anomalie climatique de ce type dans les années 530 sont d'abord examinés dans cet article. Ces éléments indiquent plus d'une éruption volcanique massive au cours de cette décennie, bien qu'on ne sache pas encore de façon sûre quel volcan en a été le lieu. De manière plus sévère encore qu'en 1815, «

Sans être universel, le thème du Déluge est couramment abordé dans les mythologies. Il n’est donc pas étonnant que le récit diluvien soit également présent dans la mythologie indienne. On y découvre l’histoire de l’Homme Primordial Manu et du poisson Matsya, dont la version la plus connue constitue un épisode du Mahābhārata. Au terme d’une découverte des différentes déclinaisons du récit, l’article tente de répondre à une série d’interrogations

Sans être universel, le thème du Déluge est couramment abordé dans les mythologies. Il n’est donc pas étonnant que le récit diluvien soit également présent dans la mythologie indienne. On y découvre l’histoire de l’Homme Primordial Manu et du poisson Matsya, dont la version la plus connue constitue un épisode du Mahābhārata. Au terme d’une découverte des différentes déclinaisons du récit, l’article tente de répondre à une série d’interrogations

Neandertal qui est-il

Neandertal qui est-il Depuis le premier cri jusqu’au dernier souffle, le son fait partie de la vie des humains. Produit ou entendu, il a un impact profond sur le fonctionnement somatique ainsi que sur le développement psycho-affectif. Outil de communication, il participe aussi à la cohésion et à l’identité groupale.

Depuis le premier cri jusqu’au dernier souffle, le son fait partie de la vie des humains. Produit ou entendu, il a un impact profond sur le fonctionnement somatique ainsi que sur le développement psycho-affectif. Outil de communication, il participe aussi à la cohésion et à l’identité groupale.

Dès l’antiquité se forge le mythe de «

Dès l’antiquité se forge le mythe de « Deux œuvres de la littérature arménienne, séparées de plusieurs millénaires, décrivent le phénomène du lever de soleil à peu près de la même manière. L’un des poèmes date de l’antiquité, l’autre du Moyen Âge. Le premier est intitulé Naissance de Vahagn, le second Ode à Vardavar.

Deux œuvres de la littérature arménienne, séparées de plusieurs millénaires, décrivent le phénomène du lever de soleil à peu près de la même manière. L’un des poèmes date de l’antiquité, l’autre du Moyen Âge. Le premier est intitulé Naissance de Vahagn, le second Ode à Vardavar. L’objectif de cette étude est la découverte des raisons d’ordre astronomique expliquant l’orientation des pentes des pyramides utilisées comme tombeaux de pharaons dans l’Égypte antique. Cet article contient les résultats de l’analyse statistique du changement d’inclinaison des pentes pyramidales (3e et 2e millénaires AEC) en fonction de leur date de construction. Sur la base des résultats obtenus, il a été conclu que le changement annuel moyen de l’angle des pentes des pyramides était proche de la valeur de la précession des équinoxes. Les côtés étaient dirigés vers le soleil à son point culminant, mais un jour spécifique était choisi pour cette procédure grâce au lever achronique de certaines étoiles après l’équinoxe d’automne.

L’objectif de cette étude est la découverte des raisons d’ordre astronomique expliquant l’orientation des pentes des pyramides utilisées comme tombeaux de pharaons dans l’Égypte antique. Cet article contient les résultats de l’analyse statistique du changement d’inclinaison des pentes pyramidales (3e et 2e millénaires AEC) en fonction de leur date de construction. Sur la base des résultats obtenus, il a été conclu que le changement annuel moyen de l’angle des pentes des pyramides était proche de la valeur de la précession des équinoxes. Les côtés étaient dirigés vers le soleil à son point culminant, mais un jour spécifique était choisi pour cette procédure grâce au lever achronique de certaines étoiles après l’équinoxe d’automne. La dalle de Saint-Bélec (Finistère, France)

La dalle de Saint-Bélec (Finistère, France) Redécouvrons, en Eubée, les drakospita, maisons des dragons, dont l’origine légendaire dévoile la guerre des Dieux, des Géants et des Titans. Ces constructions «

Redécouvrons, en Eubée, les drakospita, maisons des dragons, dont l’origine légendaire dévoile la guerre des Dieux, des Géants et des Titans. Ces constructions « L’article s’interroge sur la permanence, à travers le temps et l’espace, de matrices de mythes, de contes, légendes et de symboles. Mais surtout, de leur caractère vivant jusque dans nos sociétés actuelles où la science semble pourtant avoir expliqué tous les mystères.

L’article s’interroge sur la permanence, à travers le temps et l’espace, de matrices de mythes, de contes, légendes et de symboles. Mais surtout, de leur caractère vivant jusque dans nos sociétés actuelles où la science semble pourtant avoir expliqué tous les mystères. Les Celtes et le temps

Les Celtes et le temps

La grotte de Tito Bustillo est située sur la rive occidentale de l’embouchure du rio Sella, dans la province espagnole des Asturies. Elle est ornée de peintures d’animaux et de multiples signes remontant au Magdalénien.

La grotte de Tito Bustillo est située sur la rive occidentale de l’embouchure du rio Sella, dans la province espagnole des Asturies. Elle est ornée de peintures d’animaux et de multiples signes remontant au Magdalénien. Ainsi que le laisse présager son sous-titre «

Ainsi que le laisse présager son sous-titre «

Quoi de neuf en Égypte

Quoi de neuf en Égypte Dans quelques jours, nous serons en 2023

Dans quelques jours, nous serons en 2023 Les mouvements nationalistes à l’œuvre en Inde depuis de nombreuses années s’accompagnent de réécritures partielles de l’histoire du pays, dont l’affirmation d’une «

Les mouvements nationalistes à l’œuvre en Inde depuis de nombreuses années s’accompagnent de réécritures partielles de l’histoire du pays, dont l’affirmation d’une « La langue gauloise recèle des trésors sur le plan onomastique, mais il ne faut pas croire pour autant que les Celtes avaient des dizaines de divinités. Des noms chantent à nos oreilles

La langue gauloise recèle des trésors sur le plan onomastique, mais il ne faut pas croire pour autant que les Celtes avaient des dizaines de divinités. Des noms chantent à nos oreilles Dans les divers articles de Kadath que nous avons consacrés à Glozel depuis les années ‘70, nous avons déjà eu l’occasion de dire tout le bien que nous pensions des deux précédents livres de Joseph Grivel (La préhistoire chahutée. Glozel (1924-1941), 2003, et Glozel avant Glozel. Confins et sanctuaires, 2019). Nous persistons et signons ici, pour la circonstance de la parution de son dernier opus Le temps enfoui. Glozel après-guerre, paru en avril dernier. Outre la recension de ce troisième ouvrage, ce dossier consacré à Glozel propose un texte original de Joseph Grivel sur l’origine et l’ancienneté du nom Glozel. Peut-être futiles au premier abord, ces précisions complémentaires, loin d’être anodines, démontrent à suffisance jusqu’où peut se loger la mesquinerie dès lors qu’on s’ingénie à déprécier une découverte en attisant la polémique, ce que certains adversaires de l’authenticité du site n’ont pas manqué de faire, arguant que le Dr Morlet, fouilleur historique du site, aurait à dessein usé de cette graphie dans le but de conférer davantage de prestige aux trouvailles.

Dans les divers articles de Kadath que nous avons consacrés à Glozel depuis les années ‘70, nous avons déjà eu l’occasion de dire tout le bien que nous pensions des deux précédents livres de Joseph Grivel (La préhistoire chahutée. Glozel (1924-1941), 2003, et Glozel avant Glozel. Confins et sanctuaires, 2019). Nous persistons et signons ici, pour la circonstance de la parution de son dernier opus Le temps enfoui. Glozel après-guerre, paru en avril dernier. Outre la recension de ce troisième ouvrage, ce dossier consacré à Glozel propose un texte original de Joseph Grivel sur l’origine et l’ancienneté du nom Glozel. Peut-être futiles au premier abord, ces précisions complémentaires, loin d’être anodines, démontrent à suffisance jusqu’où peut se loger la mesquinerie dès lors qu’on s’ingénie à déprécier une découverte en attisant la polémique, ce que certains adversaires de l’authenticité du site n’ont pas manqué de faire, arguant que le Dr Morlet, fouilleur historique du site, aurait à dessein usé de cette graphie dans le but de conférer davantage de prestige aux trouvailles.

Göbekli Tepe (Turquie) est-il un espace-temps sacré, voire le plus ancien temple connu, ou une banale salle des fêtes pour chasseurs-cueilleurs du début de la période postglaciaire

Göbekli Tepe (Turquie) est-il un espace-temps sacré, voire le plus ancien temple connu, ou une banale salle des fêtes pour chasseurs-cueilleurs du début de la période postglaciaire Le sacrifice humain est, depuis les temps les plus reculés, un élément important des rituels religieux. Il est présent, à des degrés divers, dans toutes les grandes civilisations anciennes de l’Ancien comme du Nouveau Monde. Relativement marginal en Égypte pharaonique, en Mésopotamie et dans le monde celtique, il est au cœur des rites sanglants des peuples d’Amérique centrale. Il peut en outre, et selon les circonstances, répondre à des objectifs fort divers. Ainsi, alors qu’il est en lien direct avec le divin chez les Incas, il fait partie des pratiques funéraires d’aménagement de la vie post-mortem des dignitaires chinois. Au fil du temps, la plupart des rituels de sacrifice humain ont évolué vers des formes plus édulcorées, dont on retrouve la trace dans la mythologie et le folklore.

Le sacrifice humain est, depuis les temps les plus reculés, un élément important des rituels religieux. Il est présent, à des degrés divers, dans toutes les grandes civilisations anciennes de l’Ancien comme du Nouveau Monde. Relativement marginal en Égypte pharaonique, en Mésopotamie et dans le monde celtique, il est au cœur des rites sanglants des peuples d’Amérique centrale. Il peut en outre, et selon les circonstances, répondre à des objectifs fort divers. Ainsi, alors qu’il est en lien direct avec le divin chez les Incas, il fait partie des pratiques funéraires d’aménagement de la vie post-mortem des dignitaires chinois. Au fil du temps, la plupart des rituels de sacrifice humain ont évolué vers des formes plus édulcorées, dont on retrouve la trace dans la mythologie et le folklore.

Quelle est l’origine de l’astronomie indienne

Quelle est l’origine de l’astronomie indienne

Le poète Robert Graves et deux chercheurs renommés, Gerald Hawkins et Aubrey Burl, nous ont lancé sur la piste d’un mystérieux calendrier, qui serait bien antérieur aux Celtes et remonterait au néolithique. Est-il alphabet

Le poète Robert Graves et deux chercheurs renommés, Gerald Hawkins et Aubrey Burl, nous ont lancé sur la piste d’un mystérieux calendrier, qui serait bien antérieur aux Celtes et remonterait au néolithique. Est-il alphabet Troisième volet de notre dossier consacré à la civilisation arménienne, cet article aborde le sujet particulier du calendrier. Et, au-delà des caractéristiques propres à l’Arménie antique, cette étude est l’occasion d’examiner dans le détail les rapports qu’entretenaient les populations traditionnelles avec le temps.

Troisième volet de notre dossier consacré à la civilisation arménienne, cet article aborde le sujet particulier du calendrier. Et, au-delà des caractéristiques propres à l’Arménie antique, cette étude est l’occasion d’examiner dans le détail les rapports qu’entretenaient les populations traditionnelles avec le temps. L’emplacement exact du pays de Pount – lieu de fructueux échanges commerciaux avec l’Égypte des pharaons – fait l’objet de vifs échanges entre égyptologues depuis que son nom a été déchiffré au XIXe siècle. Si la plupart des spécialistes tournent leurs regards vers les régions jouxtant la mer Rouge, d’autres chercheurs par contre voient plus loin, et jusqu’en Amérique.

L’emplacement exact du pays de Pount – lieu de fructueux échanges commerciaux avec l’Égypte des pharaons – fait l’objet de vifs échanges entre égyptologues depuis que son nom a été déchiffré au XIXe siècle. Si la plupart des spécialistes tournent leurs regards vers les régions jouxtant la mer Rouge, d’autres chercheurs par contre voient plus loin, et jusqu’en Amérique. On s’attendrait à ce qu’une petite population vivant sur une île minuscule et complètement isolée présente des caractéristiques ostéologiques assez homogènes après plusieurs siècles de cohabitation. Or, tel n’est absolument pas le cas à l’île de Pâques.

On s’attendrait à ce qu’une petite population vivant sur une île minuscule et complètement isolée présente des caractéristiques ostéologiques assez homogènes après plusieurs siècles de cohabitation. Or, tel n’est absolument pas le cas à l’île de Pâques. Il existe un site mégalithique en Arménie, nommé «

Il existe un site mégalithique en Arménie, nommé « Les Celtes, nos ancêtres fameux, mais dont la civilisation et surtout la tradition, occulte car fondée sur l’oralité, conservent de larges pans d’ombre, continuent à nous fasciner. Pourrons-nous faire la lumière sur le druidisme

Les Celtes, nos ancêtres fameux, mais dont la civilisation et surtout la tradition, occulte car fondée sur l’oralité, conservent de larges pans d’ombre, continuent à nous fasciner. Pourrons-nous faire la lumière sur le druidisme Connus sous le nom de vichaps («

Connus sous le nom de vichaps (« Aujourd’hui authentifié par de nombreuses datations, le site de Glozel n’en reste pas moins difficile à comprendre. L’étalement des dates obtenues, la difficulté d’insérer les artéfacts dans un contexte archéologique précis, conduisent au mieux à des interprétations boiteuses, et au pire à une impasse. Un livre récemment paru, signé d’un historien français, offre peut-être enfin une solution innovante et cohérente à cet éternel casse-tête archéologique que constitue Glozel.

Aujourd’hui authentifié par de nombreuses datations, le site de Glozel n’en reste pas moins difficile à comprendre. L’étalement des dates obtenues, la difficulté d’insérer les artéfacts dans un contexte archéologique précis, conduisent au mieux à des interprétations boiteuses, et au pire à une impasse. Un livre récemment paru, signé d’un historien français, offre peut-être enfin une solution innovante et cohérente à cet éternel casse-tête archéologique que constitue Glozel.

L’art paléolithique encourage rêveries et fantasmes. On oublie l’animal et les combats titanesques qu’il livre, pour se focaliser sur des corps. Préhistoriens et curieux s’enflamment à la vue d’une féminité triomphante et naît le «

L’art paléolithique encourage rêveries et fantasmes. On oublie l’animal et les combats titanesques qu’il livre, pour se focaliser sur des corps. Préhistoriens et curieux s’enflamment à la vue d’une féminité triomphante et naît le «

Cet article revient sur l’énigme des déformations crâniennes intentionnelles qu’on retrouve sur une échelle spatiale et temporelle extrêmement étendue. Le corps est à la base de ce qui fonde l’être humain. Il est une partie de l’identité individuelle mais aussi, par la manière dont il sera marqué, habillé, mis en scène…, de l’appartenance à une identité groupale, culturelle, religieuse. Une caractéristique universelle du fonctionnement psychique est de projeter sur l’environnement et la construction de l’univers le fonctionnement interne et corporel individuel. La symbolique du crâne a ainsi traversé l’histoire et les cultures, laissant sa trace dans l’inconscient collectif.

Cet article revient sur l’énigme des déformations crâniennes intentionnelles qu’on retrouve sur une échelle spatiale et temporelle extrêmement étendue. Le corps est à la base de ce qui fonde l’être humain. Il est une partie de l’identité individuelle mais aussi, par la manière dont il sera marqué, habillé, mis en scène…, de l’appartenance à une identité groupale, culturelle, religieuse. Une caractéristique universelle du fonctionnement psychique est de projeter sur l’environnement et la construction de l’univers le fonctionnement interne et corporel individuel. La symbolique du crâne a ainsi traversé l’histoire et les cultures, laissant sa trace dans l’inconscient collectif.  Cet article explore la relation des oiseaux et des serpents avec les anciennes déesses. Au début de l’âge historique, les déesses oiseaux / serpents étaient l’incarnation d’une totalité aux aspects complémentaires

Cet article explore la relation des oiseaux et des serpents avec les anciennes déesses. Au début de l’âge historique, les déesses oiseaux / serpents étaient l’incarnation d’une totalité aux aspects complémentaires