Archives

Appel à collaboration |

18 août 2020 |

Un des objectifs de Kadath est de présenter régulièrement des travaux anglo-saxons au public francophone. Mais aujourd’hui, notre petite équipe rédactionnelle ne peut plus prendre en charge l’ensemble des traductions, et nous sommes donc à la recherche de traducteurs bénévoles, disposés à nous aider dans cette importante tâche. |

|

Nouvelle publication en ligne : Quel futur pour Glozel ? |

4 août 2020 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : La civilisation de l'Indus et le mythe aryen – Tome quatrième – |

18 juin 2020 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : L’archéoastronomie aujourd’hui : une discipline en plein essor |

6 mai 2020 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : La civilisation de l'Indus et le mythe aryen – Tome troisième – |

26 février 2020 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Le calendrier géto-dace de Sarmizegetusa II |

4 février 2020 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Le calendrier géto-dace de Sarmizegetusa I |

7 octobre 2019 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Nazca Lines et géoglyphes d’Amérique précolombienne |

2 septembre 2019 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Île de Pâques : l’origine de l’écriture rongorongo |

14 août 2019 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : La civilisation de l'Indus et le mythe aryen – Tome deuxième – |

2 mai 2019 |

• Les Indo-Européens, un bref état des lieux. - L’historique des recherches, de la Renaissance à nos jours. - Les théories actuelles. • Les Aryens et l’hypothèse indienne. - Les Ārya, ce qu’ils sont et ce qu’ils ne sont pas. - Quel fut leur rôle dans l’histoire du sous-continent indien ? 51 pages, 17 illustrations. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : La civilisation de l'Indus et le mythe aryen – Tome premier – |

6 mars 2019 |

• Les Harappéens au quotidien : activités politiques, économiques et artistiques ; visite de quelques grands centres urbains. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Les Celtes : anciennes controverses, nouvelles hypothèses |

11 février 2019 |

• Les Indo-Européens (chalcolithique européen, céramique cordée et campaniformes, les hypothèses steppique et anatolienne, Indo-Européens et non Indo-Européens). • Celtes, Gaulois et linguistique (les langues indo-européennes, pré et proto-indo-européen, les langues du groupe celtique, le gaulois, les Celto-Ligures). • Dossier ethnoculturel (les peuples, la guerre, la vie quotidienne, littérature et mythologie celtique, vie religieuse). • Archéologie et histoire (la question celte aujourd’hui, l’âge du bronze, le déroulement de « l’histoire » celte, les particularismes régionaux, Celtes et Bretons). • Celtes et celtomanie aujourd’hui (les Celtes dans le monde romain, le chaudron d’immortalité, le néo-druidisme, la celtomanie). Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : L’Égypte entre science et religion : Les carnets inédits d’Enel |

15 novembre 2018 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Les Premiers Américains n’en finissent plus d’arriver ! |

27 août 2018 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : À propos d’archéologie acoustique |

19 mai 2018 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Voyage en Inde et au Népal, du 1er au 20 décembre 2018. |

6 avril 2018 |

|

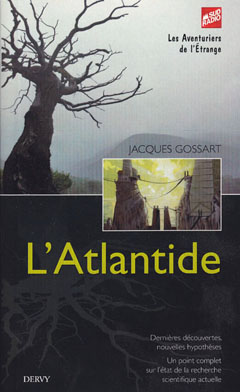

du 1er au 20 décembre 2018. Nos visites seront accompagnées de gens du pays, Au programme : Abu Dhabi. Escale pour une visite du nouveau musée du Louvre à la muséologie interculturelle. Népal. Inde. Accompagnement : Jacques Gossart, secrétaire général de Kadath, auteur de La civilisation de l’Indus (à paraître). Intéressé ? Prenez contact avec nous : Jacques Gossart (absent du 15 au 30 avril) |

|

In memoriam Robert Dehon |

28 mars 2018 |

L’équipe de Kadath |

|

Nouvelle publication en ligne : À propos d’archéologie acoustique |

25 janvier 2018 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Madog en Amérique : La saga d’Indian Jones |

10 novembre 2017 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Taosi, à l’aube de la Chine |

1er septembre 2017 |

Taosi se trouve au centre de la Chine, dans cette région qui a vu naître et se développer la civilisation chinoise. Fouillé à partir de 1978, le site se rattache à la phase ultime de la culture néolithique de Longshan, datée de 2400 à 1900 AEC (Avant l’Ere Commune). Limitée au départ à une petite agglomération de 56 hectares, Taosi s’est peu à peu développée. Vers 2100 AEC, l’agglomération a atteint son apogée, couvrant une superficie de 280 hectares, ce qui en fait la plus grande cité fortifiée de la Chine préhistorique. Elle se compose alors de deux quartiers distincts, séparés par un mur intérieur : d’une part les modestes maisons semi-souterraines du quartier populaire et, d’autre part, les vastes appartements de l’élite dirigeante.

Parmi mes conclusions, j’avançais à titre d’hypothèse que Taosi avait pu dépasser le stade de la simple chefferie, pour se constituer en un État dirigé par un roi. Et pas n’importe quel roi puisqu’il pourrait s’agir de Yao, un des personnages les plus importants de la mythologie chinoise, replacé au cœur de l’histoire du pays dans un contexte évhémériste. Roi sage et astronome averti, Yao monta sur le trône en -2145 selon le Zhushu jinian (« Annales écrites sur bambou »). Or, il se fait qu’une découverte récente va tout à fait dans le sens de cette hypothèse. Une équipe de l’institut d’Archéologie du Shanxi a en effet mis au jour les vestiges de ce qui semble bien être un palais impérial2. De forme rectangulaire, orienté selon les points cardinaux et entouré d’une enceinte, il est, pour l’époque, de dimensions exceptionnelles : environ 470 mètres sur 270, soit une superficie de quelque 130 000 m2. Gao Jiangtao, l’archéologue qui a conduit les travaux, n’hésite pas à qualifier le bâtiment de « plus ancienne cité impériale jamais découverte en Chine », évoquant les mythiques Cinq Souverains, dont Huang Di (« l’Empereur Jaune ») et Yao sont les figures les plus marquantes. Comme je l’écrivais en conclusion de mon article, c’est peut-être bien à Taosi qu’est né ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom d’« Empire chinois ». Jacques Gossart 1 Jacques Gossart, L’observatoire néolithique chinois de Taosi, Bruxelles, Éditions Kadath, 2016, 2 Gu Liping, « China's oldest imperial palace discovered in Shanxi Province », chinaplus, 2017-06-11, www.ecns.cn, consulté le 18/08/2017. |

|

Nouvelle publication en ligne : De l'archéoastronomie en Ukraine au Paléolithique |

22 août 2017 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

À lire cet été : Amazonie - Les 12 travaux des civilisations précolombiennes |

14 juillet 2017 |

|

Lorsqu’on évoque les civilisations précolombiennes d’Amérique du Sud, on pense bien sûr aux cultures inca, chimú, nazca… Mais la plupart du temps, on néglige une grande partie du territoire sud-américain : l’Amazonie. À quoi ressemblaient les sociétés d’Amazonie avant l’arrivée des Européens ? Ce que nous croyons en savoir tient plus souvent du mythe que de la réalité… Le livre de Stéphen Rostain comble cette lacune, abordant tous les aspects de cette fascinante culture. Peuplement, domestication, innovations, échanges à longue distance, rituels funéraires, parures, cannibalisme… sont autant de pans d’une histoire humaine encore méconnue. Ils sont ici abordés en prenant comme fil conducteur les douze travaux d’Hercule, car, dans la démesure de la grande forêt de pluie, les peuples du passé ont bel et bien accompli une œuvre de géant digne du demi-dieu ! Jacques Gossart

|

|

Nouveau dans la médiathèque |

13 juillet 2017 |

| De nouvelles photos sont disponibles – et téléchargeables – dans notre médiathèque : un dossier consacré au site mégalithique de Callanish, dans les îles Hébrides. Pour accéder à cette documentation, cliquez ici. |

|

Nouvelle publication en ligne : Madog en Amérique : Cap à l’ouest, jeunes Gallois |

3 juin 2017 |

|

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

La série complète de Kadath est en ligne ! |

13 avril 2017 |

| Comme nous vous l’avions annoncé précédemment, les numéros « papier » de notre revue Kadath sont aujourd’hui pratiquement épuisés, et nous ne disposons plus que de quelques séries presque complètes – un collector ! –, qui vous sont proposées au prix de 300 euros, hors frais d’envoi. (Attention : offre limitée. Pour plus de détails, cliquez ici). Mais, bonne nouvelle : tous les numéros (1 à 107) sont désormais disponibles en version numérique (format PDF haute définition). Outre l’achat à la pièce (8 euros par numéro), nous vous offrons la collection complète au prix promotionnel de 195 euros. L’achat en ligne se fait via PayPal, mais vous pouvez également procéder par virement sur notre compte : bpost banque IBAN : BE69 0000 8266 1578 BIC : BPOTBEB1. Dans ce cas, n’oubliez pas de nous détailler votre commande par courriel à kadathrevue@gmail.com Pour plus de détails et pour commander vos numéros, cliquez ici. |

|

Un nouveau livre sur l’astronomie ancienne |

16 mars 2017 |

Mais dans ce domaine, les ouvrages de base sont rares. Jusqu’ici, les lecteurs francophones ne disposaient guère que de l’incontournable L’astronomie des Anciens de Yaël Nazé (Éditions Belin, 2009) et, pour ceux qui maîtrisaient suffisamment l’anglais – ce qui n’est pas si évident pour un tel sujet – le livre de James Evans : The History and Practice of Ancient Astronomy. C’est donc avec grand plaisir que nous accueillons la version française de l’ouvrage de J. Evans, parue l’année dernière sous le titre Histoire et pratique de l'astronomie ancienne. Tout en retraçant l’histoire des idées astronomiques depuis les origines babyloniennes jusqu’à l’orée du XVIIe siècle, l’ouvrage se concentre sur la période grecque, lorsque les astronomes ont mis au point les idées géométriques et philosophiques qui ont déterminé le développement de l’astronomie. L’auteur approche cette histoire à travers les détails concrets de la pratique astronomique ancienne. Soigneusement organisé et généreusement illustré, ce livre enseigne à ses lecteurs comment faire de la véritable astronomie en employant la technique même des Anciens. Il contient des modèles pour construire quelques instruments astronomiques simples, comme un astrolabe ou un équatoire. James Evans fournit aussi une critique des sources utilisées pour reconstruire l’astronomie ancienne et son histoire. L’ouvrage comprend en outre de longues citations tirées de textes anciens, et des discussions sur le rôle de l’astronomie dans diverses cultures. Jacques Gossart James Evans, Histoire et pratique de l'astronomie ancienne,

|

|

Nouvelle publication en ligne : Petite histoire de la métallurgie précolombienne |

19 février 2017 |

En Amérique du Sud, les orfèvres des Andes avaient depuis longtemps maîtrisé l’art de la fonte des métaux et de certains minerais dans des fourneaux (et pas simplement des creusets) et la technique des alliages de cuivre et de métaux précieux (le « tumbaga ») n’avait plus de secrets pour eux, au grand dam des conquistadors qui pensaient que les objets ainsi produits étaient en or pur, alors qu’en réalité, ils ne contenaient parfois que fort peu de métal précieux. La métallurgie du bronze, tant arsénié que stanneux, est apparue en deux endroits des Andes et cela bien avant l’arrivée des Espagnols, dans le courant du premier millénaire de notre ère. Avec l’avènement de l’empire inca, l’usage du bronze stanneux s’est largement répandu, y compris pour la fabrication d’objets utilitaires et même d’armes. La conquête de ces régions au seizième siècle par les Européens a mis fin à cette intéressante évolution. Contrairement à ce qu’ont affirmé certains, le fer n’a jamais été fondu par les Amérindiens (ou d’hypothétiques prédécesseurs). Néanmoins, les Inuits ont très tôt utilisé le fer météoritique du Groenland pour façonner des pointes de couteaux et de harpons. Un article de Michel Dethier : 29 pages, 23 illustrations. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Il y a contacts et contacts |

3 janvier 2017 |

Cette présence grecque dans l’entourage d’un monarque chinois du IIIe siècle avant notre ère est attestée sur site avec, d’une part, la découverte d’ADN européen et, d’autre part, la mise au jour de figurines d’oiseaux en bronze, réalisées selon la technique de la cire perdue ; une méthode étrangère à la production chinoise antique1, mais bien connue en Grèce. Selon Lukas Nickel, professeur au Department of History of Art de l’université de Vienne, on peut imaginer « qu’un sculpteur grec a pu avoir été sur place pour former la population locale »2. Bien entendu, il ne s’agit là que d’une première approche à confirmer. On peut néanmoins déjà conclure avec Li Xiuzhen, archéologue au Musée de la tombe, que « nous avons maintenant la preuve que des contacts étroits existaient entre la Chine du Premier Empereur et l’Occident avant l’ouverture officielle de la Route de la Soie »3. Jacques Gossart 1 Les fondeurs chinois utilisaient des moules d’argile segmentés. |

|

Offre spéciale : collection Kadath |

12 décembre 2016 |

La série (presque) complète de Kadath : l’offre de la dernière chance ! Depuis maintenant trois ans, les nouveaux articles que nous vous proposons régulièrement sont édités sous forme numérique, à télécharger. Parallèlement à cette offre, il vous était toujours possible d’acquérir des exemplaires de la revue imprimée, dont l’édition s’est arrêtée en 2013 avec le n° 107. À dater de ce jour, n’étant malheureusement plus en mesure d’assurer la vente de numéros séparés de la revue Kadath en version papier, nous avons opté pour le passage au « tout électronique ». L’intégralité de la production Kadath vous sera désormais proposée exclusivement en édition numérique ; les articles bien sûr, mais aussi les numéros de la revue. Toutefois, avant de tourner définitivement la page, nous vous offrons une ultime opportunité d’acquérir la collection des revues imprimées, dont il nous reste quelques séries presque complètes1. Elles vous sont proposées à un prix que nous avons voulu accessible, à savoir 300 euros2 (hors frais d’envoi). Quant aux numéros épuisés, au nombre d’une quinzaine, ils vous sont offerts gratuitement dans leur format numérique (PDF), complétant ainsi votre collection. Cette offre vous intéresse ? Commandez en cliquant ici. 1 Soit 92 numéros sur 107 parus, de 1973 à 2013. * * * À saisir également : il nous reste quelques exemplaires de livres réalisés par l'équipe de Kadath, ainsi que d’ouvrages spécialement sélectionnés, dont nous pouvons garantir la référence. |

|

Nouvel article : Les pierres des Incas |

8 novembre 2016 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvel article : Le contenu astronomique du paysage sacré de Cuzco à l’époque des Incas |

14 octobre 2016 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

In memoriam Ivan Verheyden |

5 octobre 2016 |

|

« C’est toute une histoire, toute une œuvre, toute une sincère amitié qui disparaissent avec lui. Être généreux, affable et savant sans ostentation, il se révélait un pilier de sagesse, empli d’empathie. » Jacques Bury Le 25 juillet 2016, Ivan Verheyden nous a quittés. Il avait 71 ans. Cofondateur de Kadath et pilier de notre groupe, Ivan avait assuré la rédaction en chef de la revue dès le premier numéro, paru en 1973. Président de notre association, il en fut l’âme durant 43 ans. Plume alerte et précise au savoir encyclopédique, féru d’archéoastronomie, il publia sous sa signature plus de 50 études dans Kadath, abordant des sujets aussi divers que les mythes mésopotamiens et bibliques, les Dogons, les géoglyphes de Nazca, le phénomène mégalithique, l’île de Pâques, l’Égypte et les civilisations précolombiennes. Lecteur infatigable et curieux de tout, Ivan vouait en premier lieu une véritable passion pour la médecine qu’il exerça avec une rare conscience et un dévouement forçant l’estime, mais aussi pour l’astronomie, les arts – spécialement l’œuvre de Salvador Dali –, la science-fiction et le fantastique de Lovecraft. Pour chacun d’entre nous, il fut et demeure un frère en recherche et un ami. Témoignages : cliquez ici. |

|

Nouvel article : Les nodules semi-ovoïdes de Saint-Jean de Livet |

29 juillet 2016 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvel article : La Babel du Ponant |

10 mai 2016 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvel article : L’os d'Ishango : calculette, calendrier ou simple pense-bête ? |

9 mars 2016 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Pyramides et Pyramidales |

18 janvier 2016 |

Pour le commun des mortels, tout ce battage finirait par donner le tournis, et c’est vrai qu’il y a de quoi y perdre son égyptien. Alors, où en est-on aujourd’hui ? Quels sont les enjeux ? Quelles sont les théories en présence ? Qui pense quoi, et pour quelles raisons ? Les réponses à ces questions, vous les trouverez sur « Pyramidales », le blog de Marc Chartier. Depuis 2009, ce passionné propose sur son site « un rappel de textes anciens, ainsi que la présentation de théories modernes et contemporaines sur les techniques de construction des pyramides d’Égypte, notamment celles du plateau de Guizeh. » Des articles clairs, bien documentés, bien écrits. Que vous vous intéressiez un peu, beaucoup ou passionnément aux pyramides égyptiennes, visitez le site de Marc Chartier, vous y trouverez votre compte. JACQUES GOSSART |

|

Nouvel article : « un observatoire néolithique en Chine » |

11 janvier 2016 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Orbs, l’autre planète |

12 décembre 2015 |

« Orbs, l’autre Planète, est une revue transversale de référence, animée d’une démarche humaniste et encyclopédiste, ouverte sur le monde présent et consacrée à l’œuvre humaine dans toutes ses dimensions : Arts, Sciences, Humanités, Consciences. Cette revue hors normes, abondamment illustrée et sans publicité, donne la parole à des prix Nobel, des universitaires, des économistes, des artistes, des psychologues, des physiciens, des personnalités singulières, nous invitant à réviser nos croyances et nos connaissances. Orbs l’autre Planète est née d’une fulgurance, celle de reprendre le flambeau d’une revue désormais mythique : Planète. Lancé en 1961 par Louis Pauwels, Jacques Bergier et François Richaudeau, ce bimestriel anticonformiste a fait, pendant dix ans, office d’un “remue-méninges”, rassemblant arts, sciences, fictions, reportages, essais, cybernétique, religion, parapsychologie, histoire, archéologie, philosophie, sociologie… » Pour tout savoir sur la revue Orbs et sur ce numéro aux horizons multiples, connectez-vous au site de la revue : www.orbs.fr JACQUES GOSSART Format 17 cm x 20 cm, 192 pages. |

|

Nouvel article : « Sources arabes pour les voyages de découverte précolombiens » |

7 décembre 2015 |

La communication du Dr Hamdani s’articule autour de deux démonstrations qu’on peut résumer par deux citations, l’une de Mahmûd b. Abî’l-Qâsim al-Isfahânî : « Ce qui est découvert dans l’océan de notre côté peut aussi être découvert à l’autre extrémité », notre seconde citation étant tirée d’un ouvrage fondamental du professeur Alice Kehoe : « Concernant la possibilité de contacts transocéaniques avec l’Amérique avant 1492, seul un fait mérite d’être affirmé : tout type de bateau […] s’est avéré capable, en des mains expérimentées, de traverser un océan », pour arriver à la conclusion : « Il est certain qu’il y eut des tentatives [par des Arabes ou des musulmans partis du Portugal ou de l’Afrique de l’Ouest], une forte détermination et le savoir-faire pour y arriver [à traverser l’océan]. Si pas de découverte, il y eut des voyages musulmans de découverte, bien avant Colomb. » (Abbas Hamdani) L’article que nous présentons répond au souhait de l’auteur d’y trouver les sources arabes reproduites intégralement, et accompagnées de leur traduction non tronquée. C’est une exclusivité en langue française. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Le diable à Glozel |

2 novembre 2015 |

Éric Bony, Le Tombeau du Diable, City Éditions, 2015, 448 pages. Disponible en librairie. JACQUES GOSSART 1 Ceux de nos lecteurs qui ne connaissent pas « l’Affaire de Glozel », comme ceux qui veulent simplement se rafraîchir la mémoire, trouveront un résumé de cette passionnante énigme en cliquant ici. |

|

Nouvel article : Migrations libyques à l’époque néolithique |

8 octobre 2015 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvel article : La déformation crânienne intentionnelle |

7 août 2015 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Un dodécaèdre qui rebondit |

27 juillet 2015 |

Considérant que le point de vue de Bernard Lalanne ne pouvait qu’enrichir, et peut-être relancer le débat sur cette épineuse question des dodécaèdres bouletés, nous croyons utile de présenter, avec son accord, sa démonstration à nos lecteurs. Pour accéder à l’article, cliquez ici. Un exemple de dodécaèdre bouleté, parmi la centaine actuellement répertoriés. (Archives Kadath) |

|

Nouveau dans la médiathèque |

8 juillet 2015 |

De nouvelles photos sont disponibles – et téléchargeables – dans notre médiathèque : un dossier consacré aux principaux sites néolithiques des îles Orcades. Pour accéder à cette documentation, cliquez ici. |

|

Nouvel article en ligne |

9 mai 2015 |

Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvel article en ligne |

9 janvier 2015 |

Situé à l’écart des circuits touristiques, sur l’île de Rousay, ce tumulus, d’aspect modeste au premier abord, possède en effet trois chambres dont la disposition, unique au monde, est pour la première fois présentée en détail et expliquée par Jacques Gossart. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Devenez membre de Kadath |

9 janvier 2015 |

|

Pourquoi adhérer à l’association Kadath ? Fondée en 1973, Kadath est une « association sans but lucratif » (en France : loi du 1er juillet 1901). Son but n’est donc pas de faire du profit, et tous les membres actifs, comité de rédaction et collaborateurs, sont des bénévoles. En tant que membre Vous apportez votre soutien actif et concret à nos projets. Mais aussi : Vous recevez gratuitement et d’office les articles parus durant l’année couverte par votre cotisation. (À titre indicatif, nous avons publié cinq articles en 2014.) En cadeau de bienvenue en 2015, nous vous offrons : - tous les articles parus depuis le lancement de la formule des articles en ligne, - deux numéros de la revue, au choix. Pour consulter le sommaire des numéros de Kadath, cliquez ici. Informez-nous de votre choix par e-mail à kadathrevue@gmail.com Devenir membre En pratique, deux possibilités de cotisation annuelle (année civile) vous sont offertes : • Membre adhérent : 20 € par an. • Membre d’honneur : à partir de 30 € par an. Pour vous faire membre, cliquez ici. |

|

Naïa : le squelette amérindien qu’on attendait ? |

2 novembre 2014 |

Rendez-vous dans la rubrique « Nos publications » en cliquant ici. |

|

Astronomie et rongorongo |

2 octobre 2014 |

Accès gratuit au document en cliquant sur l'image. À découvrir également, du même auteur : « Rongorongo, les écritures de l’île de Pâques », Kadath n° 105 |

|

Numéros épuisés en ligne |

27 août 2014 |

|

Désormais, tous les numéros épuisés de Kadath sont disponibles en ligne dans « Nos publications ». Pour y accéder, cliquez ici. |

|

Planétonymie, le nouveau livre de Louis Cruchet |

27 août 2014 |

Pour ce faire, l’auteur aborde, dans une première partie, une méthodologie et une approche anthropologique de la planétonymie, en exposant une méthode d’analyse permettant d’élaborer un essai sur l’imaginaire planétonymique. Ensuite sont abordées les différentes cultures astronomiques, que Louis Cruchet parcourt au gré de leurs cosmologies, de leurs inventions, des spécificités linguistiques susceptibles d’avoir influencé leurs représentations astronomiques ou astrologiques, de leurs influences respectives et réciproques. La partie suivante de l’ouvrage constitue une véritable analyse des récurrences des qualificatifs et des personnifications des planètes et des luminaires, chaque article traitant de celles-ci, du Soleil à Saturne, en s’appuyant sur les graphismes des récurrences déclinant les noms et les attributs des planètes. Planétonymie est aussi un essai anthropologique d’imaginaire planétonymique. En effet, les résultats obtenus sont d’une grande cohérence et soulignent certains invariants allant en faveur d’une approche anthropologique d’un imaginaire planétonymique. Planétonymie peut être commandé chez l’éditeur : contact@editions-astronome.com |

|

Anciennes revues en ligne |

26 juin 2014 |

|

Pour satisfaire les nombreux lecteurs qui déploraient l’impossibilité d’acquérir un certain nombre des premiers numéros et de plusieurs « spéciaux » de Kadath, épuisés de longue date, nous en avons réalisé une version numérique de bonne qualité. Une première série est dès à présent disponible dans « Nos publications ». Pour y accéder, cliquez ici. |

|

Nouvel article en ligne : Les Premiers Américains |

15 mai 2014 |

Rendez-vous dans « Nos publications » en cliquant ici. |

|

Nouvel article en ligne dans « Nos publications » |

23 avril 2014 |

Archéologie, topographie et paysage céleste : l’archéoastronomie, du Nil jusqu’à Rapa Nui L'astronomie est venue s'insinuer dans l'archéologie, mais ces deux disciplines se sont toujours regardées en chiens de faïence. Afin d'éviter que, de part et d'autre, on continue à se contester, Juan Antonio Belmonte et Edmundo Edwards proposent une méthode basée sur des études statistiques, recoupées (ou non) par des traditions. Après avoir montré pourquoi des sites comme Stonehenge ou Göbekli Tepe ne se prêtent (pas encore ?) à ce traitement, ils expliquent comment on peut par contre l'appliquer aux temples égyptiens, aux mégalithes ibériques, aux ahu de Rapa Nui. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Nouvelles photos de l’île de Pâques |

17 janvier 2014 |

Bernard Philippe, dont nous avons déjà signalé l’excellent blog consacré à l’île de Pâques (voir « Dernières nouvelles » du 10 janvier 2012), vient de mettre en ligne une impressionnante série de photos, prises lors de son récent séjour à Rapa Nui, en décembre 2013. Pour accéder à ce reportage photo, cliquez ici |

|

Gérard Deuquet en cinq questions |

9 novembre 2013 |

Créateur du concept graphique de Kadath, il a réalisé l’intégralité des couvertures de la revue et, très récemment, les visuels de la page d’accueil du site « Kadath.be ». Il répond à cinq questions. Cliquez ici. |

|

Lancement de l’e-Kadath |

25 octobre 2013 |

Le serpopard des palettes égyptiennes prédynastiques : à la découverte d’un mystérieux animal représenté sur la palette de Narmer. L’esprit des cavernes : de l’art rupestre au chamanisme, le point sur les religions du paléolithique. Pour accéder à nos publications, cliquez ici. |

|

Au sommaire du nouveau numéro de Kadath |

6 septembre 2013 |

|

- William Corliss (1926-2011), un « grand ancien » fortéen, Bob Rickard Pour découvrir le sommaire détaillé de ce numéro de 64 pages, cliquez ici. |

|

Médiathèque |

30 août 2012 |

|

Cela manquait sur notre site, et plusieurs lecteurs nous en avaient d’ailleurs déjà fait la remarque. Nous comblons aujourd’hui cette lacune, avec l’inauguration de notre Médiathèque. Pour accéder à la médiathèque, cliquez ici. |

|

Kohau rongorongo |

10 janvier 2012 |

|

Dans la vidéo et les pages proposées par le blog, François Dederen livre aussi ses commentaires et explique pourquoi il pense que l’origine du rongorongo est étrangère à Rapa Nui et doit se rechercher plus à l’ouest. Patrick Ferryn |

|

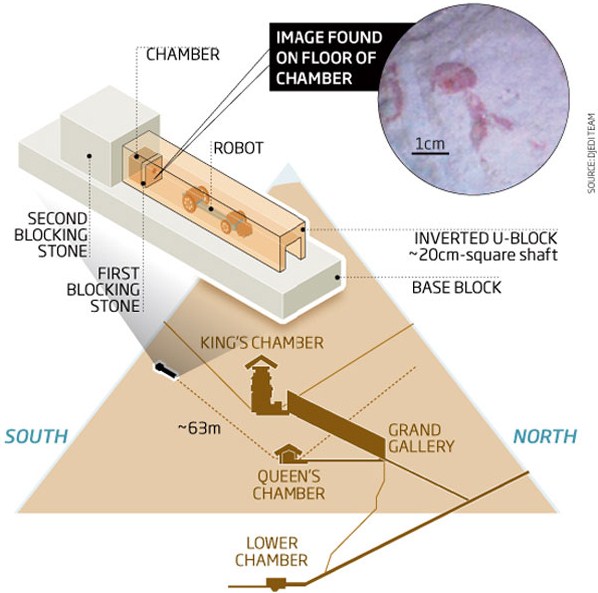

La chambre cachée de Khéops |

10 juin 2011 |

||||||

À l’époque – nous étions en 1993 –, l’affaire avait fait quelque bruit, et pas seulement parmi les spécialistes de la pyramide de Khéops. Un ingénieur allemand, Rudolf Gantenbrink, avait entrepris d’explorer le conduit dit “d’aération” qui s’ouvre dans la paroi sud de la chambre de la Reine. A l’époque, on ne savait rien de cet étroit conduit (22 x 22 cm), les sondages effectués n’ayant pu dépasser les 9 mètres. Pour son exploration, Gantenbrink avait conçu un petit robot muni d’une caméra, qu’il avait baptisé Upuaut, en référence au dieu Oupouaout, “celui qui ouvre les chemins”. Après quelque 63 mètres d’une progression difficile, le robot avait buté sur une dalle en calcaire fin de Tourah, que l’on supposait être une porte. Deux pièces en métal – sans doute du cuivre –, y étaient fixées, celle de gauche étant cassée. Qu’y avait-il derrière cette porte ? Les spéculations allèrent bon train, couvrant tout le spectre des possibilités, depuis le “rien du tout” laconique du directeur de l’Institut allemand d’archéologie du Caire, jusqu’à la chambre secrète évidemment bourrée de trésors... Une première réponse fut apportée en 2002, lorsqu’un nouveau robot réussit à introduire une mini-caméra derrière la porte, découvrant une petite chambre fermée par une autre dalle. Et voici qu’une nouvelle exploration nous permet aujourd’hui d’en savoir davantage sur cette mystérieuse cavité. Un engin plus perfectionné, baptisé Djedi, a en effet réussi à introduire une caméra flexible dans le réduit, révélant l’arrière de la porte, tout aussi polie que la face avant. On y voit que les pièces de métal traversent la dalle de part en part et que, côté intérieur, elles se terminent par une sorte de nœud que l’on suppose, faute de mieux, être ornemental. Ensuite, contrairement à la porte, la dalle du fond est d’une finition assez grossière, et l’on suppose qu’il s’agit d’un simple bloc constituant la masse de la pyramide. Dans cette hypothèse, il n’y aurait donc plus rien à découvrir derrière cette pierre. Et enfin, il y a ces hiéroglyphes peints en rouge, sur le sol de la chambre. On suppose qu’il s’agit de marques de carrier, par analogie avec les marques découvertes dans les chambres de décharge de la chambre du Roi. Cela semble d’autant plus vraisemblable qu’une marque à l’encre rouge a été repérée dans le couloir même, sur un décrochage vertical de la paroi. L’énigme du conduit d’aération est-elle à présent résolue ? Non, évidemment. Car on ne sait toujours pas à quoi sert cette mini-chambre. La seule chose que l’on puisse dire, c’est qu’elle fait partie d’un ensemble au même titre que les conduits eux-mêmes, et que ceux-ci sont orientés astronomiquement. (Pour une information détaillée, voir le numéro 94 de Kadath, pages 23 à 35.) Ensuite, et quoique cela puisse paraître un détail, la présence des pièces métalliques sur la porte est intrigante pour au moins deux raisons. D’abord, aucune explication n’a pu être donnée quant à leur fonction. L’hypothèse qu’il pourrait s’agir de poignées a été évoquée mais elle n’a guère été retenue. Ensuite, elles constituent les seuls éléments métalliques intégrés dans la pyramide. Détail certes, mais détail troublant. Et enfin, la pierre du fond de la cavité marque-t-elle vraiment la fin du voyage ? Et s’il y avait malgré tout une autre chambre derrière ? Avant de refermer le dossier, il conviendra de s’en préoccuper... Jacques Gossart

|

|||||||

Les couvertures de Kadath : histoire d’une aventure artistique |

30 décembre 2010 |

|

Mars 1973 : parution du premier numéro de Kadath. Pour la première fois, la couverture de la revue apparaît dans les rayons des librairies. Comme les autres éléments de la maquette – dont le lettrage des titres – cette couverture est l’œuvre de Gérard Deuquet, jeune peintre belge attiré par le réalisme fantastique en archéologie. Chaque numéro sera ainsi illustré d’un dessin original de Gérard, en rapport avec le thème principal traité dans le numéro. Pour découvrir l’histoire de cette véritable aventure artistique, cliquez ici. |

|

Voyage avec Kadath |

4 juin 2010 |

|

Mort et renaissance : de la culture pharaonique à nos jours Pour consulter le programme détaillé, cliquez ici. |

|

Voyage avec Kadath |

9 mars 2010 |

|

Voyage thématique avec Jacques Gossart, secrétaire général de Kadath : À la recherche de l’Atlantide Croisière conférence sur les traces de l’Atlantide, de Venise à Santorin, une des localisations proposées pour la civilisation disparue. (© Alexis Geghre) |

|

L’apocalypse de 2012 : l’avis dun américaniste |

22 février 2010 |

|

Les lecteurs de Kadath connaissent bien Antoon Vollemaere. Cet américaniste, diplômé de la Sorbonne en paléographie maya, est membre de notre comité dhonneur depuis 1975. Dans une interview parue dans le numéro de février du magazine Agenda plus, il s’exprime à propos de son dernier livre, Apocalypse maya 2012*, mais aussi sur sa vie et sa passion pour la civilisation maya. Après avoir évoqué sa jeunesse, la maladie qui a failli l’emporter à lâge de dix-neuf ans et ses études auprès du professeur Jacques Soustelle, Antoon Vollemaere développe le thème central de son livre, à savoir une erreur de 520 ans entre le calendrier maya et l’ancien calendrier julien. S’appuyant sur des données mathématiques et astronomiques, A. Vollemaere dénonce les erreurs de corrélation entre les deux calendriers, un thème quil avait déjà longuement abordé dans Kadath en 1975 (« Vers une révision de la corrélation maya », n° 15). Et Vollemaere de conclure : “On dit que le calendrier maya commence le 4 Ahau 8 Cumhu. Cest faux, cest une seconde base de calcul qui donne une erreur de 520 ans. [...] De même que les Mayas n’ont jamais prédit d’apocalypse ! Ces histoires ont été inventées par des scientifiques américains et danois pour provoquer la peur et ainsi faire du business [...]” Pour lire cette interview : www.agendaplus.be |

|

Ils nous ont quittés |

19 février 2010 |

|

Rémy Chauvin

|

|

Consultez également ‘Dernières nouvelles’ pour prendre connaissance des infos récentes |

|

Quoi de neuf à Glozel

Quoi de neuf à Glozel Dernier des quatre volumes consacrés à la civilisation de l’Indus, cet article aborde l’épineuse question de la fin de cette brillante culture. À l’heure actuelle, il existe plusieurs hypothèses pour expliquer sa disparition

Dernier des quatre volumes consacrés à la civilisation de l’Indus, cet article aborde l’épineuse question de la fin de cette brillante culture. À l’heure actuelle, il existe plusieurs hypothèses pour expliquer sa disparition Le tumulus du Magdalenenberg

Le tumulus du Magdalenenberg Troisième et avant-dernier volet de la série de textes consacrés à la civilisation de l’Indus, cet article fait le point sur l’écriture et la religion. Ces deux sujets, par ailleurs étroitement liés, suscitent encore aujourd’hui de nombreuses théories contradictoires. Ainsi en est-il pour les quelque cinq mille inscriptions répertoriées à ce jour

Troisième et avant-dernier volet de la série de textes consacrés à la civilisation de l’Indus, cet article fait le point sur l’écriture et la religion. Ces deux sujets, par ailleurs étroitement liés, suscitent encore aujourd’hui de nombreuses théories contradictoires. Ainsi en est-il pour les quelque cinq mille inscriptions répertoriées à ce jour Faisant suite à une première partie consacrée aux bases de l’astronomie antique (octobre 2019), cet article nous emmène sur le site roumain de Sarmizegetusa. Construite et occupée par les Daces entre 82 avant et 107 après J.-C., la cité était à la fois centre religieux, militaire et politique. Son imposante zone sacrée comprenait un certain nombre de structures circulaires et rectangulaires, faites de blocs de pierre et de pieux de bois. Les éléments de cet espace sacré, souvent qualifié de Stonehenge roumain, constituaient un instrument de mesure d’une grande précision, à la fois calendrier solaire et lunaire, et règle à calcul.

Faisant suite à une première partie consacrée aux bases de l’astronomie antique (octobre 2019), cet article nous emmène sur le site roumain de Sarmizegetusa. Construite et occupée par les Daces entre 82 avant et 107 après J.-C., la cité était à la fois centre religieux, militaire et politique. Son imposante zone sacrée comprenait un certain nombre de structures circulaires et rectangulaires, faites de blocs de pierre et de pieux de bois. Les éléments de cet espace sacré, souvent qualifié de Stonehenge roumain, constituaient un instrument de mesure d’une grande précision, à la fois calendrier solaire et lunaire, et règle à calcul.

L’objectif premier de cette étude en deux parties est de présenter le complexe archéoastronomique de Sarmizegetusa. Ce remarquable site roumain, œuvre du peuple dace, est largement méconnu au-delà des frontières du pays et mérite de ce fait d’être présenté en détail aux lecteurs du monde francophone. Cette description, thème du deuxième volet du dossier, fera évidemment appel à de nombreuses notions d’astronomie. Aussi l’auteur a-t-il jugé utile de faire précéder la visite du site par quelques notions de base en cette matière, en rapport avec les connaissances dans l’Antiquité

L’objectif premier de cette étude en deux parties est de présenter le complexe archéoastronomique de Sarmizegetusa. Ce remarquable site roumain, œuvre du peuple dace, est largement méconnu au-delà des frontières du pays et mérite de ce fait d’être présenté en détail aux lecteurs du monde francophone. Cette description, thème du deuxième volet du dossier, fera évidemment appel à de nombreuses notions d’astronomie. Aussi l’auteur a-t-il jugé utile de faire précéder la visite du site par quelques notions de base en cette matière, en rapport avec les connaissances dans l’Antiquité Nazca fait rêver, suscitant controverses et mystères. À l’infini, énigmatiques, des pistes parcourent la pampa. Des trouvailles, surprenantes, replacent le Pérou au premier rang de l’archéologie mondiale. En 2018, l’annonce officielle de la découverte de nouveaux tracés sur le sable (ou géoglyphes) antérieurs à notre ère sème l’émoi. Palpa surgit avec ses personnages mythiques. Ce n’est pas tout

Nazca fait rêver, suscitant controverses et mystères. À l’infini, énigmatiques, des pistes parcourent la pampa. Des trouvailles, surprenantes, replacent le Pérou au premier rang de l’archéologie mondiale. En 2018, l’annonce officielle de la découverte de nouveaux tracés sur le sable (ou géoglyphes) antérieurs à notre ère sème l’émoi. Palpa surgit avec ses personnages mythiques. Ce n’est pas tout À l’heure actuelle, les énigmatiques signes de l’île de Pâques – les rongorongo (ou koahau rongorongo, les «

À l’heure actuelle, les énigmatiques signes de l’île de Pâques – les rongorongo (ou koahau rongorongo, les « Faisant suite à un premier article de présentation de la civilisation de l’Indus – ou civilisation harappéenne – paru en mars de cette année, ce deuxième volet tente d’apporter des réponses aux questions touchant à l’origine des Harappéens. De quels parents cette brillante civilisation est-elle née

Faisant suite à un premier article de présentation de la civilisation de l’Indus – ou civilisation harappéenne – paru en mars de cette année, ce deuxième volet tente d’apporter des réponses aux questions touchant à l’origine des Harappéens. De quels parents cette brillante civilisation est-elle née Lorsqu’il s’agit de nommer les premières grandes civilisations des premiers temps de l’histoire, ce sont l’Égypte et la Mésopotamie qui viennent naturellement à l’esprit. Un autre centre civilisationnel contemporain est par contre largement méconnu alors qu’à son apogée, l’étendue de sa zone d’influence fut bien supérieure à celles du royaume de Sumer et de l’Égypte pharaonique

Lorsqu’il s’agit de nommer les premières grandes civilisations des premiers temps de l’histoire, ce sont l’Égypte et la Mésopotamie qui viennent naturellement à l’esprit. Un autre centre civilisationnel contemporain est par contre largement méconnu alors qu’à son apogée, l’étendue de sa zone d’influence fut bien supérieure à celles du royaume de Sumer et de l’Égypte pharaonique Toutes les théories, des plus sérieuses au plus farfelues, courent depuis toujours à propos des Celtes. Qui étaient-ils

Toutes les théories, des plus sérieuses au plus farfelues, courent depuis toujours à propos des Celtes. Qui étaient-ils De toutes les religions antiques, celle de l’Égypte ancienne est sans doute la plus connue de nos contemporains, et elle constitue un des sujets obligés de toute production moderne – livres, conférences, films… – traitant plus ou moins du pays des pharaons. Mais la manière d’y aborder la spiritualité est à peu près toujours la même. Un livre publié au début de 2018 va à contre-courant de la vision stéréotypée généralement présentée au public

De toutes les religions antiques, celle de l’Égypte ancienne est sans doute la plus connue de nos contemporains, et elle constitue un des sujets obligés de toute production moderne – livres, conférences, films… – traitant plus ou moins du pays des pharaons. Mais la manière d’y aborder la spiritualité est à peu près toujours la même. Un livre publié au début de 2018 va à contre-courant de la vision stéréotypée généralement présentée au public La découverte du squelette de Naïa, dans une grotte du Yucatán, avait conduit Michel Dethier à publier, en 2014, un article dans lequel il essayait de faire le point sur le peuplement des Amériques. Mais de nouvelles découvertes et la remontée à la surface de découvertes (parfois très) anciennes l’amènent aujourd’hui à actualiser le problème. Il s’agit d’abord de la découverte, à San Diego (Californie), d’un site qui ferait remonter la présence de l’homme en Amérique à… 130 000 ans

La découverte du squelette de Naïa, dans une grotte du Yucatán, avait conduit Michel Dethier à publier, en 2014, un article dans lequel il essayait de faire le point sur le peuplement des Amériques. Mais de nouvelles découvertes et la remontée à la surface de découvertes (parfois très) anciennes l’amènent aujourd’hui à actualiser le problème. Il s’agit d’abord de la découverte, à San Diego (Californie), d’un site qui ferait remonter la présence de l’homme en Amérique à… 130 000 ans Deuxième volet de notre série consacrée aux paléo-énergies et, plus précisément, à l’archéologie acoustique, cet article de Myriam Philibert nous dévoile, en un panorama très complet et actualisé, les différentes facettes de la science acoustique de nos ancêtres

Deuxième volet de notre série consacrée aux paléo-énergies et, plus précisément, à l’archéologie acoustique, cet article de Myriam Philibert nous dévoile, en un panorama très complet et actualisé, les différentes facettes de la science acoustique de nos ancêtres

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Robert Dehon, survenu le 12 septembre 2017, à l’âge de 72 ans.

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Robert Dehon, survenu le 12 septembre 2017, à l’âge de 72 ans. «

« Un des monuments remarquables de Taosi est certainement son observatoire astronomique. Découvert en 2003, le complexe, qui se trouve à proximité de la partie «

Un des monuments remarquables de Taosi est certainement son observatoire astronomique. Découvert en 2003, le complexe, qui se trouve à proximité de la partie «

Nos lecteurs le savent, nous avons toujours accordé une grande importance à l’archéoastronomie, au point de consacrer une rubrique spéciale à ce sujet, alimentée régulièrement par des chercheurs de tous horizons.

Nos lecteurs le savent, nous avons toujours accordé une grande importance à l’archéoastronomie, au point de consacrer une rubrique spéciale à ce sujet, alimentée régulièrement par des chercheurs de tous horizons. Très tôt, bien avant l’arrivée des Européens, les habitants du Nouveau Monde ont appris à travailler minerais et métaux et ont produit des artefacts absolument remarquables. Dans la région des Grands Lacs, pendant des millénaires, ils ont exploité le cuivre natif, qu’ils martelaient à froid puis à chaud pour en tirer d’innombrables objets, tant «

Très tôt, bien avant l’arrivée des Européens, les habitants du Nouveau Monde ont appris à travailler minerais et métaux et ont produit des artefacts absolument remarquables. Dans la région des Grands Lacs, pendant des millénaires, ils ont exploité le cuivre natif, qu’ils martelaient à froid puis à chaud pour en tirer d’innombrables objets, tant «

Cet article est d’abord une réflexion sur les énigmes que pose l’édification des monolithes de la «

Cet article est d’abord une réflexion sur les énigmes que pose l’édification des monolithes de la «

Depuis un demi-siècle, le thème d'artefacts ferreux découverts par deux spéléologues dans un gisement crayeux à St-Jean de Livet (Normandie) parcourt la littérature consacrée à l'archéologie parallèle. De tels «

Depuis un demi-siècle, le thème d'artefacts ferreux découverts par deux spéléologues dans un gisement crayeux à St-Jean de Livet (Normandie) parcourt la littérature consacrée à l'archéologie parallèle. De tels « Cette étude fait suite à l’article «

Cette étude fait suite à l’article « Les deux os préhistoriques d’Ishango (Afrique centrale), gravés de signes mystérieux, ont fait l’objet de nombreuses recherches depuis leur découverte dans les années 1950. Deux hypothèses étaient généralement retenues

Les deux os préhistoriques d’Ishango (Afrique centrale), gravés de signes mystérieux, ont fait l’objet de nombreuses recherches depuis leur découverte dans les années 1950. Deux hypothèses étaient généralement retenues Il s’en passe des choses sur le plateau de Gizeh

Il s’en passe des choses sur le plateau de Gizeh À l’instar des autres grandes civilisations antiques, la Chine a, très tôt dans son histoire, développé une science du ciel basée sur l’observation. Les références en cette matière sont d’ailleurs bien présentes dans les légendes et dans les textes classiques. La mise au jour, en 2003, des extraordinaires structures de Taosi, dans le centre historique de la Chine, a apporté la preuve matérielle que, dès le troisième millénaire avant notre ère, les Chinois disposaient de moyens sophistiqués pour observer le ciel. Cité du savoir et important centre religieux, Taosi a également joué un rôle fondamental dans la naissance de l’État chinois, ainsi que le démontre Jacques Gossart au terme de la seule étude en langue française sur ce sujet.

À l’instar des autres grandes civilisations antiques, la Chine a, très tôt dans son histoire, développé une science du ciel basée sur l’observation. Les références en cette matière sont d’ailleurs bien présentes dans les légendes et dans les textes classiques. La mise au jour, en 2003, des extraordinaires structures de Taosi, dans le centre historique de la Chine, a apporté la preuve matérielle que, dès le troisième millénaire avant notre ère, les Chinois disposaient de moyens sophistiqués pour observer le ciel. Cité du savoir et important centre religieux, Taosi a également joué un rôle fondamental dans la naissance de l’État chinois, ainsi que le démontre Jacques Gossart au terme de la seule étude en langue française sur ce sujet.

Jusqu’ici, Dans le domaine des voyages transocéaniques avant Christophe Colomb, on a souvent négligé de questionner les sources arabes du Xe au XIIIe siècles, qui ont pour noms al-Mas’ûdî, al’Umarî et surtout le géographe al-Idrîsî (dont nous dressons un portrait en encadré). L’article qui nous a été offert est de la main d’un professeur émérite d’histoire islamique à l’université du Wisconsin-Milwaukee, le Dr Abbas Hamdani. D’autres chercheurs occidentaux avant lui se sont référés à ces sources, mais il faut reconnaître que rarement celles-ci étaient complètes ou alors elles n’étaient que paraphrasées. C’est ainsi qu’un colloque fut organisé le 17 février 2006 par le département d’Histoire de son université, où cette communication fut présentée, après quoi une version révisée parut dans The Maghreb Review Vol. 31, n° 3-4, pp. 203-221, 2006. La même parut chez nos amis de NEARA (New England Antiquities Research Association) Vol. 43, n° 1, pp. 32-43, 2009.

Jusqu’ici, Dans le domaine des voyages transocéaniques avant Christophe Colomb, on a souvent négligé de questionner les sources arabes du Xe au XIIIe siècles, qui ont pour noms al-Mas’ûdî, al’Umarî et surtout le géographe al-Idrîsî (dont nous dressons un portrait en encadré). L’article qui nous a été offert est de la main d’un professeur émérite d’histoire islamique à l’université du Wisconsin-Milwaukee, le Dr Abbas Hamdani. D’autres chercheurs occidentaux avant lui se sont référés à ces sources, mais il faut reconnaître que rarement celles-ci étaient complètes ou alors elles n’étaient que paraphrasées. C’est ainsi qu’un colloque fut organisé le 17 février 2006 par le département d’Histoire de son université, où cette communication fut présentée, après quoi une version révisée parut dans The Maghreb Review Vol. 31, n° 3-4, pp. 203-221, 2006. La même parut chez nos amis de NEARA (New England Antiquities Research Association) Vol. 43, n° 1, pp. 32-43, 2009.

Jusqu’ici, le plus ancien témoignage de la langue berbère était attesté dans la Johannide de Corippe, au VIe siècle après J.-C. Différents éléments, présentés dans cet article, vont cependant à l’encontre de cette affirmation, comme la grande ancienneté du nom Didon, ou encore l’origine berbère de la dénomination «

Jusqu’ici, le plus ancien témoignage de la langue berbère était attesté dans la Johannide de Corippe, au VIe siècle après J.-C. Différents éléments, présentés dans cet article, vont cependant à l’encontre de cette affirmation, comme la grande ancienneté du nom Didon, ou encore l’origine berbère de la dénomination «

La déformation crânienne intentionnelle est une pratique culturelle opérée sur la tête du nouveau-né pendant une durée de quelques mois à quelques années, et cette déformation perdure tant que le crâne n’est pas détruit. Il est ainsi possible de reconnaître l’existence de cette pratique sur des restes anciens découverts dans diverses régions du monde. À quelles motivations ces pratiques répondaient-elles

La déformation crânienne intentionnelle est une pratique culturelle opérée sur la tête du nouveau-né pendant une durée de quelques mois à quelques années, et cette déformation perdure tant que le crâne n’est pas détruit. Il est ainsi possible de reconnaître l’existence de cette pratique sur des restes anciens découverts dans diverses régions du monde. À quelles motivations ces pratiques répondaient-elles

Parmi les structures néolithiques de la riche préhistoire des îles Orcades (Écosse), le site de Taversoe Tuick occupe une place à part.

Parmi les structures néolithiques de la riche préhistoire des îles Orcades (Écosse), le site de Taversoe Tuick occupe une place à part.

L’origine des premiers habitants des Amériques fait depuis longtemps débat et, aujourd’hui, les nombreuses théories en vigueur sont remises en question par la mise au jour d’un squelette féminin baptisé Naïa. Mais, pour importante que soit cette découverte, on est encore bien loin d’avoir résolu tous les mystères entourant l’origine des premiers Américains. Michel Dethier fait le point sur cette importante question.

L’origine des premiers habitants des Amériques fait depuis longtemps débat et, aujourd’hui, les nombreuses théories en vigueur sont remises en question par la mise au jour d’un squelette féminin baptisé Naïa. Mais, pour importante que soit cette découverte, on est encore bien loin d’avoir résolu tous les mystères entourant l’origine des premiers Américains. Michel Dethier fait le point sur cette importante question.

À la mi-octobre 2013, une conférence internationale s’est tenue à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Elle réunissait les plus éminents chercheurs en matière d’origine et d’ancienneté des Premiers Américains, vaste sujet qui divise le monde savant depuis la découverte du continent. Alice Gerard a assisté à ce sommet et nous rend compte des communications qui bousculent «

À la mi-octobre 2013, une conférence internationale s’est tenue à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Elle réunissait les plus éminents chercheurs en matière d’origine et d’ancienneté des Premiers Américains, vaste sujet qui divise le monde savant depuis la découverte du continent. Alice Gerard a assisté à ce sommet et nous rend compte des communications qui bousculent «

Cet hiver 2009-2010 aura vu la disparition de deux grands amis de Kadath. Le premier est Rémy Chauvin, décédé le 8 décembre 2009 à l’âge de 96 ans. Biologiste et entomologiste, professeur émérite à la Sorbonne, docteur ès sciences, le professeur Chauvin se passionnait pour les énigmes de la vie et des sciences, abordant avec une totale liberté desprit le paranormal, lufologie ou encore les civilisations disparues. Il avait soutenu notre action et nos travaux depuis de longues années et avait accepté de faire partie de notre comité dhonneur dès 1990.

Cet hiver 2009-2010 aura vu la disparition de deux grands amis de Kadath. Le premier est Rémy Chauvin, décédé le 8 décembre 2009 à l’âge de 96 ans. Biologiste et entomologiste, professeur émérite à la Sorbonne, docteur ès sciences, le professeur Chauvin se passionnait pour les énigmes de la vie et des sciences, abordant avec une totale liberté desprit le paranormal, lufologie ou encore les civilisations disparues. Il avait soutenu notre action et nos travaux depuis de longues années et avait accepté de faire partie de notre comité dhonneur dès 1990.